日本住宅市場に関するデータによると、2018年度の日本における新築住宅着工件数は95.3万件。このうち、一戸建ての新築住宅は減少傾向にあります。日本の住宅市場では、「低コストの住宅」と「大型マンション」の市場分化が顕著になっています。家庭用の太陽光発電システムにとっては、「新築住宅は太陽光を搭載した市場が飽和状態に近い」という。太陽光システムを搭載していない既存の住宅市場は、今後さらに家庭用太陽光システムを拡大する鍵となる。

総綱領 グリーン投資は第一の重要任務である。

日本経済産業省が発表した路線図草案によると、グリーン投資は日本病後の経済再生の重点とされ、日本の化石燃料離れを牽引し、クリーンエネルギーの転換を加速させる。日本政府は大量の資金を投入して、14業界の技術革新と潜在的な成長を奨励します。海上風力発電、水素アンモニア燃料、原子力、自動車、海運、農業、炭素循環などを含みます。日本経済産業省は、監督管理や補助金、税収優遇などのインセンティブ措置を通じて、240兆円を超える民間のグリーン投資を動員し、2030年までに90兆円(約8700億ドル)の年間さらなる経済成長を目指し、2050年には190兆円(約1.8兆ドル)の年間超過経済成長を実現することを明らかにしました。長いです。また、日本政府は2兆円のグリーンファンドを設立し、民間のグリーン技術の研究開発と投資を奨励し、支援します。しかし、上記の計画と目標は依然として暫定計画であり、具体的な実施措置は依然として日本国家全体のエネルギー投資グループによって決定される。日本内閣は2021年6月までに路線図の草案を二次改訂する予定です。

目標一 15年以内にガソリン車を淘汰します。

日本は草案で、15年以内にガソリン車の販売を停止し、ハイブリッド車と電気自動車を使って燃料車の空きを埋めることを決め、その間に動力電池の全体的なコスト削減を加速することにしています。日本経済新聞社によると、電気自動車の普及を加速させるため、日本政府は2030年までにバッテリーのコストを1万円/キロワット時(96.9米ドル/キロワット時)に半分切り、充電などの関連費用を削減し、電気自動車のユーザーのコストを燃料車のユーザーに相当する水準に下げる計画だ。しかし、ある業界関係者は日本にとって、全面的にガソリン車を淘汰することは大きな挑戦に直面していると指摘しています。現在、この国の6000万人余りの就職人口の中で、500万を超えて自動車の製造、販売、サービス業に従事しています。大型自動車会社はまた多くの部品の供給商を関連しています。また、日本の電気自動車の発展環境はまだ整っていません。充電ステーションの数が足りないため、電気自動車の普及を制約しています。データによると、現在、日本は全国で3万台の電気自動車の充電スタンドしかありません。草案では、上記の細部問題の解決策には触れていないということです。業界では、2021年6月の草案の二次改正について説明し、目標を明確にする見通しです。

目標二 クリーン発電が過半を占める。

草案では、日本のクリーン電力の発展を明確に計画し、2050年までに再生可能エネルギーの発電が現在の水準の3倍になり、50~60%に達するとともに、原子力、水素、アンモニアなどのクリーンエネルギーを最大限に利用することを目標としている。また、海上風力発電は日本の将来の電力分野の発展の重点であり、2030年までに海上風力発電機を10ギワ、2040年に30-45ギワに増量し、2030-2035年に海上風力発電のコストを8-9円/キロワットに削減することを目標としている。日本政府によると、工業、交通、家庭の電気化が加速しているため、2050年までに日本国内の電力需要は30%から50%まで急増し、その時の半分ぐらいの電力は再生可能エネルギーで満たされ、10%の電力は水素とアンモニアで提供され、残りの30%から40%の電力は原子力と炭素捕捉技術を備えた石炭火力発電所で満たされるという。また、業界情報機関のスタンダード・プアーズによると、原子力分野では、日本が新たな小型原子炉の開発を推進し、2040年に規模化が見込まれています。水素エネルギー分野の目標は2030年までに電力と輸送分野の水素消費量を1000万トンに引き上げ、2050年には2000万トンに引き上げることです。しかし、数千万トンの水素消費目標を実現するには、大幅なコスト削減が必要です。日本政府は、水素エネルギー業界に2兆円(約192億ドル)の資金支援を行うとともに、一定の税金優遇を行うと発表しました。日本の梶山弘志経済資産相は、2030年前後に商業化された水素エネルギー供給チェーンを建設する計画で、来年度には8億ドルの水素エネルギー予算を申請し、今年度より20%増加したと明らかにしました。しかし、日本再生可能エネルギー研究所のMikaOhbayashi所長は、「日本政府の再生可能エネルギーの発展目標は依然として積極的ではなく、2030年までに再生可能エネルギーの発電が50%から60%に達し、2050年まで待つべきではない」と述べました。

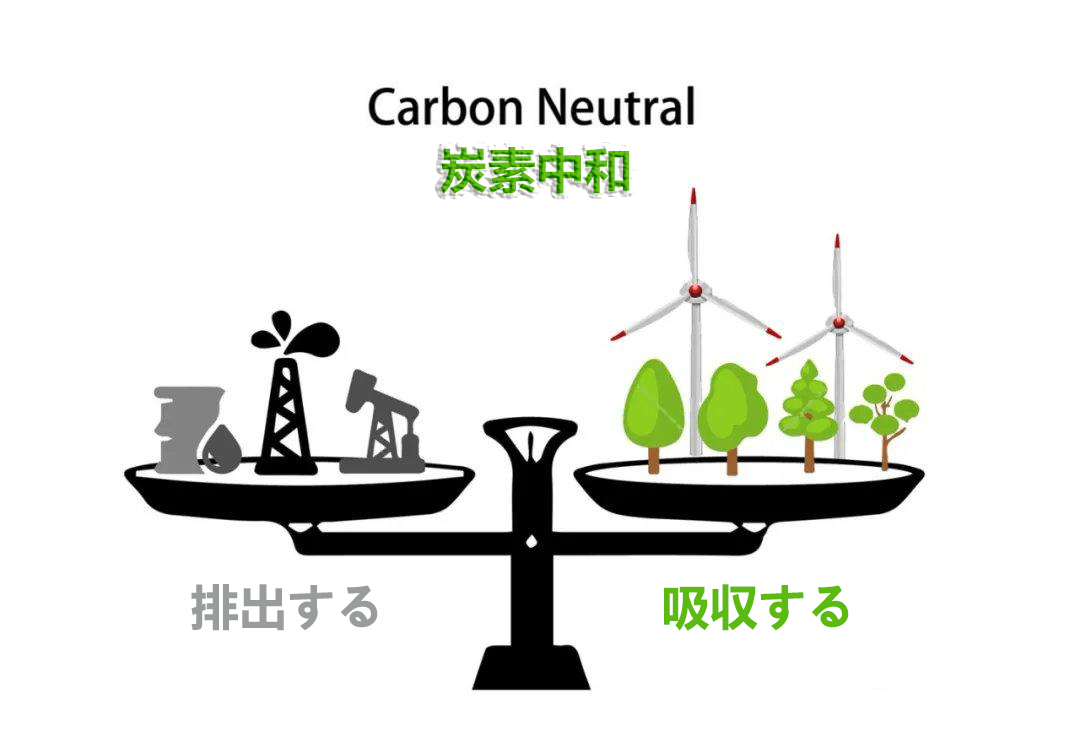

目標三 炭素価のメカニズムを導入する。

日本共同通信によると、日本政府はまた、二酸化炭素の排出量に応じて徴収する制度を2021年に制定する予定です。2020年のクリスマス前後に、日本の菅義偉首相は日本の関係部門に炭素の価格決定について詳細な議論を求めました。炭素価格は二酸化炭素の排出量に応じて企業や家庭に経費を負担する仕組みで、定価で二酸化炭素の排出を減らすことが狙いだという。現在、日本国内の東京都、埼玉県では炭素排出取引が実施されていますが、業界内で意見の相違があるため、経済的負担の増加が懸念されています。国際エネルギー省は、日本は二酸化炭素排出大国として、2011年の福島原発事故以降、輸入石炭とLNGに深刻な依存があると指摘しています。この国の当初の排出削減目標によると、2030年までに二酸化炭素排出量が2013年より26%減少し、2050年の炭素中和目標を実現することができず、炭素価格決定メカニズムを全面的に導入することが必要だ。